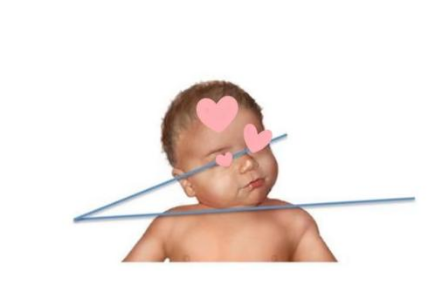

一,、什么是發(fā)育性髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良(DHH)

發(fā)育性髖關(guān)節(jié)發(fā)育不良(DDH)既往被稱為先天性髖關(guān)節(jié)脫位(CDH), 是小兒比較常見的先天性畸形之一,該病呈現(xiàn)一種動態(tài)的發(fā)育異常,。

附圖一

二,、DDH的流行病學(xué)特征

我國六大城市對新生兒調(diào)查結(jié)果,,平均發(fā)病率為3.9‰,,出生時即存在,,女多于男,,約6:1,,左側(cè)比右側(cè)多一倍,雙側(cè)者較少,。

三、DDH的影像學(xué)檢查方法

1,、B超:為無放射性危害,,適用于6個月以下嬰兒,。

2、X線檢查:適用于6個月以上的兒童,。

四,、DDH的篩查方法

(一)高危因素:

①臀位 ②女孩 ③第一胎 ④有家族史 ⑤斜頸 ⑥足部畸形

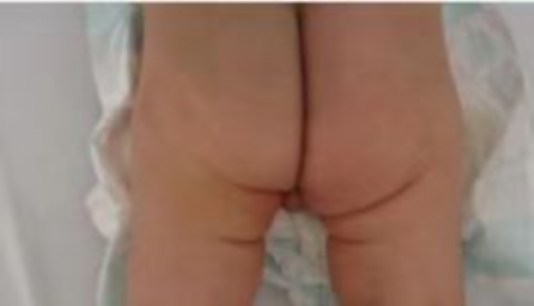

⑦髖關(guān)節(jié)有彈響 ⑧持續(xù)存在的皮紋不對稱 ⑨羊水少

附圖二 斜頸 附圖三 足部畸形

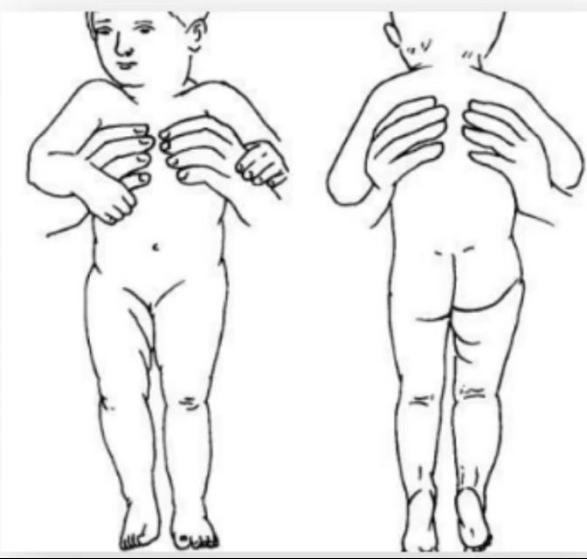

(二)新生兒期篩查方法

1、觀察:大腿,、腹股溝區(qū)和臀部的皮紋是否對稱,?包括皮紋的數(shù)量,、位置和長度。(雖然不對稱是單側(cè)脫位的常見體征,,但也可以是一種正常變異,,所以僅此征象并不能明確是否存在髖關(guān)節(jié)脫位)。

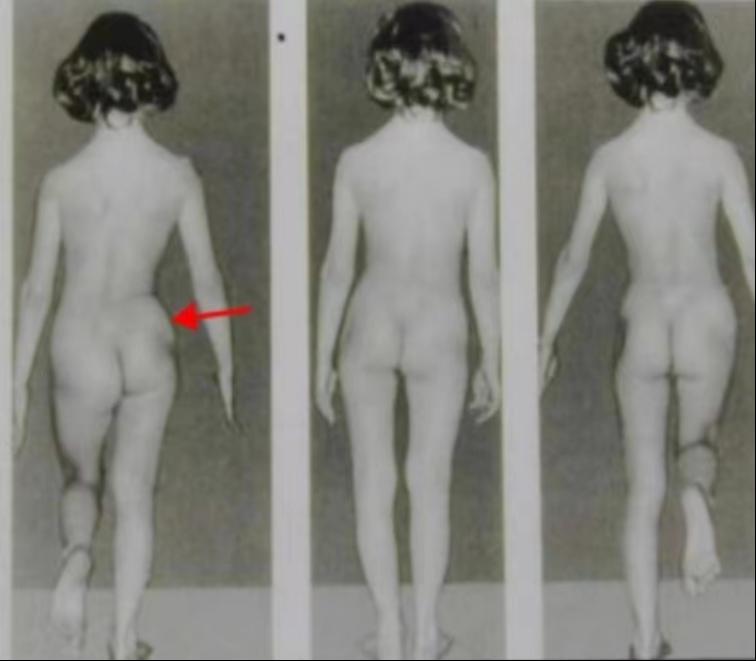

附圖四 附圖五

2,、臀部是否一側(cè)增寬,?(附圖六)

3、雙側(cè)下肢是否等長,?一側(cè)下肢是否總處于外旋位置,?一側(cè)肢體是否活動較少?(附圖七)

4,、Ortolani試驗(彈入實驗)也稱為外展試驗:

平臥位,,屈膝、屈髖90o ,,檢查者兩手握膝同時向外展,,正常膝可外展觸及臺面,脫位時外展受限,,不能觸及臺面,,稱為外展試驗陽性。有時外展至75o左右,,股骨頭可彈跳回到髖臼內(nèi),,稱為Ortolani彈跳。

外展受限:正常新生兒80-90度,;正常嬰兒70-80度,;若小于60度為異常。外展不對稱:雙側(cè)髖關(guān)節(jié)外展差別大于10度為異常,。(附圖八)

5,、Allis征 (Galeazzi征):

屈膝屈髖,雙足并齊,,觀察兩側(cè)膝關(guān)節(jié)的高度是否在一個水平線上,。

髖脫位使大腿短縮,患側(cè)膝關(guān)節(jié)低于健側(cè),,稱為Allis征陽性,。有助于單側(cè)脫位診斷。(附圖九)

(三)嬰兒期篩查方法

首先了解孩子是否有患DDH的高危因素,。

觀察(同新生兒):嬰兒期比新生兒期體征更加明顯,。

1)大腿、腹股溝和臀部的皮紋是否對稱,?

2)臀部是否一側(cè)增寬,?

3)雙側(cè)下肢是否等長,?

4)一側(cè)下肢是否總處于外旋位置?

5)一側(cè)肢體是否活動較少,?

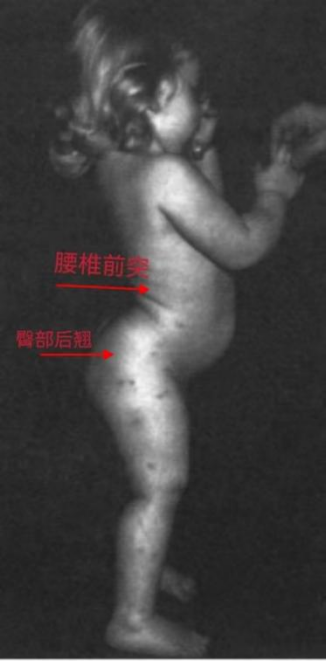

(四)學(xué)步兒童篩查方法

1,、跛行,雙側(cè)脫位者有典型的“鴨步”,。

2,、站姿異常:腰椎前突,臀部后翹 (附圖十)

3,、川德倫堡(Trendelenburg)試驗 :陽性

單足站立,,抬起另一足時,,身體傾斜向患側(cè),,即為陽性。(附圖十一)

五,、DDH的治療方法

治療原則:本病的預(yù)后關(guān)鍵在于早期診斷,。治療越早,效果越佳,。隨年齡的增大,,病理改變越重,治療效果越差,。通常的早期治療主要指孩子在學(xué)走路之前的階段開始治療,,因為這時期孩子的骨骼和關(guān)節(jié)比較稚嫩,可塑性強(qiáng),。以6個月前的嬰兒治療效果最為肯定,,這個階段治療方式簡單,孩子痛苦小,,治療周期短,,效果比較肯定。

(一)1 ~ 6個月嬰兒DDH的治療

Pavlik 挽具(吊帶)佩戴時機(jī)

1)生后~3個月,,成功率>90%

2)年齡大于6個月,,成功率<50%

附圖十二 附圖十三

Pavlik挽具佩戴要求

1)髖屈曲: 90°~110°

2)髖外展:70°

3)挽具:24小時穿戴

4)穿戴后每周復(fù)查

5)每2~4周行超聲或骨盆平片檢查復(fù)位情況

6)使用3~4周仍未復(fù)位,應(yīng)放棄Pavlik吊帶治療

7)復(fù)位后,,穩(wěn)定4~6周,。

(二)7個月~1.5歲兒童DDH治療

保守治療:金標(biāo)準(zhǔn)。

閉合復(fù)位+人類位(human position)石膏褲固定,,復(fù)位后需X線檢查復(fù)位效果,。(附圖十四)

(三)19個月~2歲兒童 DDH的治療

手術(shù)治療:切開復(fù)位。

切開復(fù)位后:單髖人字石膏固定6~8周,。

(四)2歲以上兒童

此時脫位程度加重,,骨與軟組織的繼發(fā)改變也較嚴(yán)重,,手法整復(fù)難以成功,應(yīng)采用手術(shù)治療,。術(shù)后采用人字髖治具外固定,。2~5歲治療效果更好,>8歲,,治療效果差,。(附圖十五)

七、識別口訣

寶寶臀圍不對稱,;

家長重視早檢查,;

對比下肢看長短;

超聲診斷早干預(yù),。