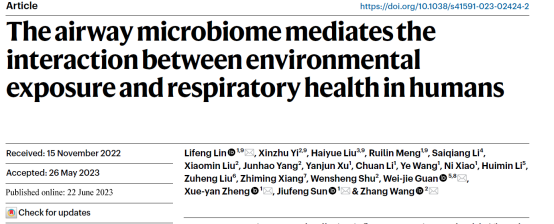

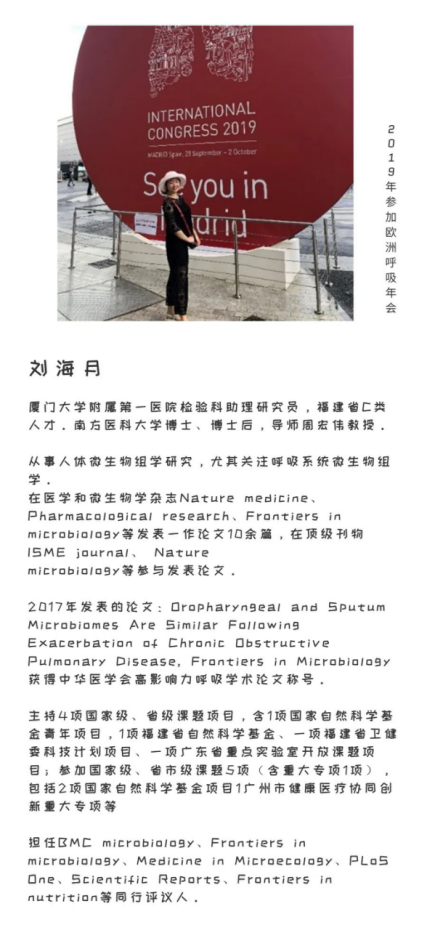

廈門(mén)大學(xué)附屬第一醫(yī)院檢驗(yàn)科劉海月助理研究員作為主要參與人,,在中科院1區(qū)TOP期刊nature medicine(IF:87.244)雜志上發(fā)表題為“The airway microbiome mediates the interaction between environmental exposure and respiratory health in humans”的研究成果,揭示了人體呼吸道菌群是介導(dǎo)環(huán)境污染暴露與呼吸健康的關(guān)鍵樞紐,。

接觸環(huán)境污染影響呼吸系統(tǒng)健康,,導(dǎo)致肺功能下降和呼吸系統(tǒng)疾病,對(duì)全球公共衛(wèi)生構(gòu)成重大威脅,。慢性阻塞性肺疾?。璺危┦侨蚣拔覈?guó)重大慢病。環(huán)境污染暴露所導(dǎo)致的肺損傷可能早于慢阻肺發(fā)生,,通過(guò)識(shí)別環(huán)境污染影響慢阻肺的關(guān)鍵樞紐,,在疾病早期識(shí)別具有發(fā)展為慢阻肺風(fēng)險(xiǎn)的人群??蔀榧膊》乐握叩闹贫ㄌ峁﹨⒖?。

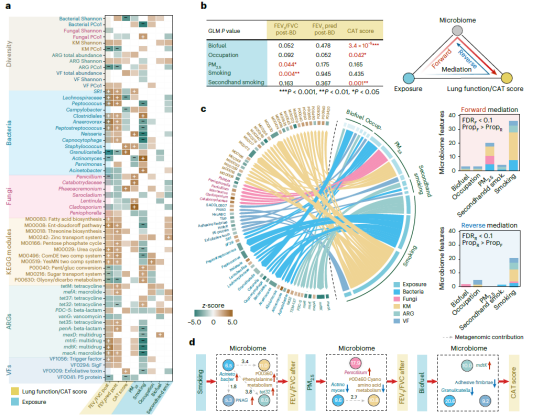

圖1 菌群的中介效應(yīng)分析結(jié)果展示(a)呼吸道菌群(多樣性、細(xì)菌群落組成,、真菌菌群組成,、KEGG模塊、抗生素抗性基因,、毒力因子)與環(huán)境暴露因子,、肺功能及呼吸道癥狀的關(guān)聯(lián);(b)環(huán)境暴露因子與肺功能及呼吸道癥狀的關(guān)聯(lián)及雙向中介效應(yīng)分析的模式,;(c)雙向中介效應(yīng)分析結(jié)果概述,;(d)具體呼吸道菌群物種及功能的中介效應(yīng)模式示例圖,。

研究表明,氣道微生物組是鏈接暴露-疾病進(jìn)展的一個(gè)關(guān)節(jié)樞紐所在,,通過(guò)多組學(xué)分析闡述1,393個(gè)菌群特征與環(huán)境暴露因素(吸煙,、二手煙、PM2.5濃度,、職業(yè)暴露,、生物燃料暴露)、肺功能以及呼吸道癥狀之間具有顯著關(guān)聯(lián),。其中,,吸煙主要同細(xì)菌菌群中奇異菌屬、放線菌屬和普氏菌屬顯著相關(guān),,而大氣細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度主要同真菌菌群中枝孢屬顯著相關(guān),。

通過(guò)構(gòu)建污染暴露(吸煙、二手煙,、空氣污染,、生物燃料暴露、職業(yè)暴露),、氣道菌群(細(xì)菌,、真菌、KEGG功能模塊,、抗生素抗性基因,、毒力因子)、呼吸健康指標(biāo)(肺功能,、呼吸道癥狀評(píng)分)的雙向中介效應(yīng)模型,,發(fā)現(xiàn)呼吸道菌群在環(huán)境污染暴露與呼吸健康指標(biāo)中具有顯著的中介效應(yīng)。細(xì)菌菌群中消化鏈球菌屬,、放線菌屬,、不動(dòng)桿菌屬顯著介導(dǎo)吸煙與肺功能的關(guān)聯(lián)。在菌群功能層面,,氨基酸分解代謝和次級(jí)代謝在吸煙者中顯著升高,,而氨基酸合成代謝及能量代謝顯著降低。不動(dòng)桿菌屬顯著貢獻(xiàn)了多個(gè)功能基因或通路的中介效應(yīng),,包括苯丙氨酸代謝途徑,、四環(huán)素抗性基因tet32及菌群毒力因子PNAG。同時(shí),,真菌顯著介導(dǎo)PM2.5與肺功能的關(guān)聯(lián),,其中青霉菌屬和枝孢菌屬最為顯著。

該研究進(jìn)一步測(cè)算得到了個(gè)體化呼吸道菌群健康指數(shù)(Airway Microbiome Health Index,,AMHI),, AMHI隨著污染暴露,、呼吸道癥狀及呼吸疾病發(fā)生同步變化,可指示個(gè)體受污染暴露所導(dǎo)致的潛在呼吸健康風(fēng)險(xiǎn),。

與此同時(shí),,AMHI在全球公共呼吸道菌群數(shù)據(jù)中得到進(jìn)一步驗(yàn)證,具有普適性,。

本研究得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,、國(guó)家自然科學(xué)基金、廣東省自然科學(xué)基金,、廣州市科技計(jì)劃、廣東省鐘南山醫(yī)學(xué)基金會(huì),、廣州醫(yī)科大學(xué)科研提升計(jì)劃等項(xiàng)目的資助,。

原文鏈接:The airway microbiome mediates the interaction between environmental exposure and respiratory health in humans

特別說(shuō)明:華南師范大學(xué)王璋、廣東省疾控中心林立豐,、鄭雪燕,、孫九峰、廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院—廣州呼吸健康研究院關(guān)偉杰為本論文的共同通訊作者,。廣東省疾控中心林立豐,、華南師范大學(xué)易歆竹、廈門(mén)大學(xué)附屬第一醫(yī)院劉海月,、廣東省疾控中心孟瑞琳為本文的共同第一作者,。